La refracción es la acción y efecto de refractar o refractarse, en física es el cambio de dirección de una onda al pasar de un medio a otro.

Refracción de la luz.

Refracción de la luz. Refracción de la luz

Refracción de la luz La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material a otro. Sólo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios y si éstos tienen índices de refracción distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad que experimenta la onda. El índice de refracción es precisamente la relación entre la velocidad de la onda en un medio de referencia (el vacío para las ondas electromagnéticas) y su velocidad en el medio de que se trate.

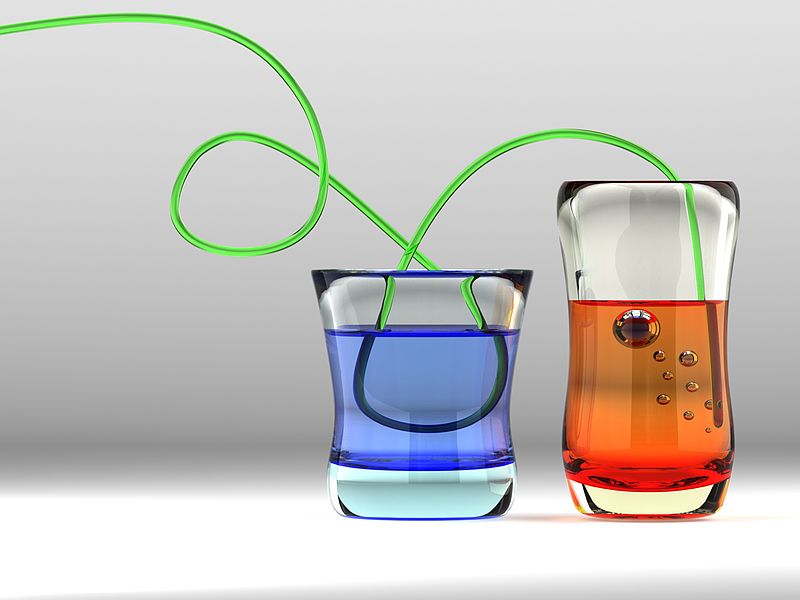

Un ejemplo de este fenómeno se ve cuando se sumerge un lápiz en un vaso con agua: el lápiz parece quebrado. También se produce refracción cuando la luz atraviesa capas de aire a distinta temperatura, de la que depende el índice de refracción. Los espejismos son producidos por un caso extremo de refracción, denominado reflexión total.

Se produce cuando la luz pasa de un medio de propagación a otro con una densidad óptica diferente, sufriendo un cambio de rapidez y un cambio de dirección si no incide perpendicularmente en la superficie. Esta desviación en la dirección de propagación se explica por medio de la ley de Snell. Esta ley, así como la refracción en medios no homogéneos, son consecuencia del principio de Fermat, que indica que la luz se propaga entre dos puntos siguiendo la trayectoria de recorrido óptico de menor tiempo.

Por otro lado, la velocidad de la penetración de la luz en un medio distinto del vacío está en relación con la longitud de la onda y, cuando un haz de luz blanca pasa de un medio a otro, cada color sufre una ligera desviación. Este fenómeno es conocido como dispersión de la luz. Por ejemplo, al llegar a un medio más denso, las ondas más cortas pierden velocidad sobre las largas (ej.: cuando la luz blanca atraviesa un prisma). Las longitudes de onda corta son hasta 4 veces más dispersadas que las largas lo cual explica que el cielo se vea azulado, ya que para esa gama de colores el índice de refracción es mayor y se dispersa más.

La refracción hace referencia a un fenómeno físico por el que la luz sufre un cambio de dirección (se desvía) al pasar de un medio transparente a otro, dependiendo del ángulo en el que incida. Pero en oftalmología y optometría el término tiene un significado diferente y más concreto. El ojo es un sistema óptico, tiene un grupo de lentes que en circunstancias idóneas es capaz de proyectar una imagen nítida en la retina. Las lentes del ojo, y en última instancia el funcionamiento del globo ocular desde el punto de vista óptico, dependen de ese fenómeno físico.

La refracción es el recurso físico que ocurre en el ojo para que se pueda producir la proyección de la imagen. Pero cuando hablamos de refracción o estado refractivo de un ojo, estamos haciendo referencia al estado de esas lentes, concretamente cómo de próximos o alejados estamos del ojo ópticamente perfecto. Porque ese es el quid: al hablar de refracción nos referimos al error refractivo. Cuando decimos que un ojo tiene una refracción de 2 dioptrías, no es que las lentes oculares tengan una potencia global de 2 dioptrías (realmente la potencia del ojo anda por las 60); nos referimos a que al ojo le faltan 2 dioptrías para ser ópticamente correcto y que la imagen llegue totalmente nítida. Dicho de otra forma, necesitaríamos corregir 2 dioptrías para que el ojo funcionara con normalidad.

Pero no es suficiente decir el número de dioptrías. En sí mismo no es información, tenemos que hacer referencia a qué tipo concreto de defecto de refracción, que anomalía o anomalías ópticas presenta el ojo. Hablaremos de 2 dioptrías de miopía, de media dioptría de astigmatismo, 0.75 de hipermetropía, 1.25 de presbicia, etc. Obsérvese que el número de dioptrías no está informándonos de la función visual, de lo bien o mal que vemos cuando no corregimos esa graduación. No hay una correspondencia estricta entre agudeza visual y dioptrías. De hecho, la importancia que tiene el error refractivo en nuestra visión no depende tanto del número de dioptrías como del tipo de defecto. Si sólo tenemos presbicia, la visión de lejos siempre será buena. Con tres dioptrías de miopía veremos mal de lejos, pero muy bien de cerca. Con las mismas dioptrías pero de hipermetropía, es posible que veamos bien a todas las distancias. Y con tres dioptrías de astigmatismo difícilmente veremos bien a ninguna distancia. Y para la misma graduación, unos individuos verán mejor que otros (en especial hipermétropes, y en menor medida astígmatas).

Sobre los defectos de graduación ya hemos hablado en numerosas ocasiones: en este artículo de forma general, aquí de la vista cansada, aquí de la miopía, aquí de la hipermetropía, aquí del astigmatismo. Hoy nos toca hablar de cómo podemos averiguar qué defectos de refracción tiene un ojo, y su cuantía.

Refracción objetiva

Se llama “objetiva” porque obtenemos la refracción sin que intervenga la subjetividad del paciente: sus respuestas, atención, concentración, estado de ánimo no afectarían en la determinación de la refracción. Se basa en efectos físicos del ojo, que podemos medir. Un ojo sin defecto de refracción hace convergen la luz entrante de una manera concreta. Si hay un defecto refractivo, esta respuesta cambia, y y estos cambios ópticos se pueden medir. El paciente simplemente tiene que mirar al aparato que hace el test, el sistema de medición hace el resto.Actualmente lo más utilizado son los sistemas automáticos, y el aparato encargado de darnos la refracción objetiva es el autorrefractómetro. Es por el aparato que nos pasan antes de “graduarnos”, miramos por un agujero y solemos ver un dibujo de colores, que unos instantes lo vemos borroso y luego nítido.

Antes de que existieran los autorrefractómetros, se hacía de forma manual con un método llamado esquiascopia o retinoscopia. El oftalmólogo maneja una fuente de luz con un visor delante del ojo del paciente. En función como se van desplazando una franja de luz y unas sobras en la retina del ojo explorado, averigua si hay o no defecto de refracción, y cuál. Va colocando lentes delante del ojo para compensar el defecto, hasta que las luces y sombras corresponden al ojo perfecto. Entonces, esas lentes que necesitado le informan de la graduación. Hay que fijarnos que el paciente no contesta que vea mejor o peor con las lentes al hacer la esquiascopia.

La esquiascopia es más lenta de hacer, y exige un profesional experimentado en la técnica. Además, la determinación del eje del astigmatismo (y en menor medida, su potencia) tiene cierta complicación e incluso cierto grado de error. El autorrefractómetro es mucho más rápido, y posiblemente para los astigmatismos, es más exacto. De hecho, la velocidad de la prueba es una gran baza a favor para el sistema automatizado, ya que necesitamos un mínimo de colaboración; si el paciente se cansa porque la prueba se alarga, puede que no nos centre bien la mirada, y necesitamos el ojo centrado para una correcta refracción. El autorrefractómetro ha desplazado en gran medida la retinoscopia. Pero esta última todavía tiene sus indicaciones: en niños pequeños que no colaboran para utilizar el aparato, o cuando hay un retraso mental o cualquier otro motivo de falta de colaboración. Con la retinoscopia el oftalmólogo se puede ir desplazándose y adaptándose a la posición y movimientos del paciente, por lo que es una forma más flexible.

Para los que tenemos costumbre de hacer retinoscopias, de vez en cuando comprobamos lo que nos sale en el autorrefractómetro con el esquiascopio, por si acaso. Bien es cierto que, en justicia, si el astigmatismo en general suele afinar mejor el autorrefractómetro, la esfera (miopía o hipermetropía) saldría mejor ajustada con la retinoscopia. Aunque raramente haremos retinoscopia en un paciente adulto para “ajustar su esfera”, porque después haremos la refracción subjetiva.

Refracción subjetiva

Es lo que la gente llama comúnmente graduar. “Primero me pasaron por un aparato” (autorrefractómetro, refracción objetiva) “y luego me graduaron” (fueron probando lentes y haciendo preguntas con unos optotipos). La refracción subjetiva consiste en averiguar el error refractivo con el que conseguimos la máxima visión de ese ojo. Es decir, vamos colocando delante del ojo unas lentes, probando de diferente potencia (y de tipo de defecto refractivo), y enfrentando al paciente a unos optotipos. Nos va contestando con qué graduación ve mejor y con cual peor, además de que nos va contestando optotipos cada vez más pequeños conforme vamos dándole más visión. Vamos afinando la potencia, y en caso del astigmatismo, también el eje, hasta que obtenemos una visión máxima. Esa sería la graduación subjetiva. Se llama así porque necesitamos que el paciente colabore, nos informe de la mejoría o empeoramiento que producimos con cada nuevo cambio en la corrección. Y nos va diciendo los optotipos que ve con cada corrección, de manera que tenemos medido lo que ve con lo que le ponemos de lentes.Necesitamos mucha más colaboración que para la refracción objetiva. El paciente tiene que estar concentrado, necesitamos una edad mínima para colaborar y un desarrollo cognitivo suficiente. En casos de retrasos mentales, demencias, ciertos problemas neurológicos o psiquiátricos, la refracción subjetiva se complica. Además, en niños pequeños también es difícil. Se cansan en seguida, y si bien a partir de los 2-3 años podemos evaluar la agudeza visual con optotipos y hacer una refracción objetiva rápida, una subjetiva suele necesitar demasiado tiempo.

Es lo que la gente llama comúnmente graduar. “Primero me pasaron por un aparato” (autorrefractómetro, refracción objetiva) “y luego me graduaron” (fueron probando lentes y haciendo preguntas con unos optotipos). La refracción subjetiva consiste en averiguar el error refractivo con el que conseguimos la máxima visión de ese ojo. Es decir, vamos colocando delante del ojo unas lentes, probando de diferente potencia (y de tipo de defecto refractivo), y enfrentando al paciente a unos optotipos. Nos va contestando con qué graduación ve mejor y con cual peor, además de que nos va contestando optotipos cada vez más pequeños conforme vamos dándole más visión. Vamos afinando la potencia, y en caso del astigmatismo, también el eje, hasta que obtenemos una visión máxima. Esa sería la graduación subjetiva. Se llama así porque necesitamos que el paciente colabore, nos informe de la mejoría o empeoramiento que producimos con cada nuevo cambio en la corrección. Y nos va diciendo los optotipos que ve con cada corrección, de manera que tenemos medido lo que ve con lo que le ponemos de lentes.Necesitamos mucha más colaboración que para la refracción objetiva. El paciente tiene que estar concentrado, necesitamos una edad mínima para colaborar y un desarrollo cognitivo suficiente. En casos de retrasos mentales, demencias, ciertos problemas neurológicos o psiquiátricos, la refracción subjetiva se complica. Además, en niños pequeños también es difícil. Se cansan en seguida, y si bien a partir de los 2-3 años podemos evaluar la agudeza visual con optotipos y hacer una refracción objetiva rápida, una subjetiva suele necesitar demasiado tiempo.

Ventajas y desventajas

Veamos primero las ventajas de cada uno de los dos métodos.

Refracción objetiva: Es la real, el paciente no nos puede engañar o confundir. Se trata de una realidad física.

Veamos primero las ventajas de cada uno de los dos métodos.

Refracción objetiva: Es la real, el paciente no nos puede engañar o confundir. Se trata de una realidad física.

Refracción subjetiva: Es con la que el paciente mejor ve, que muchas veces es de lo que se trata. Demostramos así que está adaptado y que gana visión, y cuánto.

Y ahora las desventajas

Y ahora las desventajas

Refracción objetiva: Podemos saber la refracción real de un paciente, pero no quiere decir que vaya a ver bien con ella, ni que se vaya a adaptar. Por tanto, no siempre es la que debemos mandar. A veces poner la graduación “objetiva” es contraproducente.

Refracción subjetiva: No sabemos realmente qué refracción tiene, no conocemos a ciencia cierta el estado refractivo del ojo. No siempre lo mejor es poner la graduación con la que el paciente está más cómodo. Y no se trata exactamente de ofrecer un producto de consumo al cliente para que este se vaya contento (mira qué bien veo con estas gafas nuevas). Se trata ofrecer una solución visual tanto a corto como a largo plazo. El objetivo no es sólo ganar visión, sino velar por la salud del ojo. No siempre la graduación que “pide” el ojo en un momento dado es la que le conviene.

¿Cuál es mejor?

Ambas tienen sus puntos fuertes y débiles. Habitualmente se hacen ambas. Primero la objetiva, como primer paso, para hacernos una idea de por dónde va la refracción. Luego usamos la subjetiva para afinar. En adultos y en circunstancias normales, la graduación se hace sin dilatar. Eso implica que la refracción objetiva no es exacta, en especial la esfera. Suele infraestimarse la hipermetropía y sobreestimarse la miopía. No importa, porque luego pasamos a la subjetiva.

Entonces graduamos “a la baja” a los miopes y “a la alta” a los hipermétropes. En este sentido, el ajuste final es responsabilidad de la refracción subjetiva, por lo que en última instancia sería más importante.Esta es la norma en un gabinete óptico, y también lo habitual en la consulta del oftalmólogo. Pero para el oftalmólogo las cosas pueden variar un poco. Como médicos, nosotros podemos utilizar colirios que paralizan la acomodación (que como explicábamos modifica la miopía y la hipermetropía). En ese momento, podemos realizar una refracción objetiva, que entonces sí nos muestra la graduación completamente real. Incluso podemos hacer una refracción subjetiva con la acomodación paralizada, y posteriormente comprobar la subjetiva con la acomodación normal. Por otra parte, si hay diferencias entre esta refracción objetiva (real, con gotas) y subjetiva, no necesariamente vamos a optar por la subjetiva. A veces puede interesar unas gafas más cercanas a su refracción real, aunque la adaptación no sea inmediata.

Esto es especialmente importante en los niños. Aquí contamos con tres aspectos diferenciales:

La refracción subjetiva es poco fiable o directamente no la podemos utilizar.

Esto es especialmente importante en los niños. Aquí contamos con tres aspectos diferenciales:

La refracción subjetiva es poco fiable o directamente no la podemos utilizar.

La acomodación del niño es más potente que los adultos, y bastante variable de unos niños a otros. Lo habitual es dilatar a los niños para graduarlos.

El objetivo no es la comodidad inmediata del niño. Ni siquiera la visión correcta inmediata. Buscamos una buena visión a largo plazo y a veces un control de otras enfermedades oculares, como el estrabismo. Por eso puede interesarnos una rápida corrección de una graduación grande, aunque subjetivamente el niño nos pida menos. La adaptación y plasticidad de los niños es mucho mayor que la de adultos. Las “normas de graduación” de los adultos no son aplicables.